2025年4月からかかりつけ医機能制度が本格的に施行されました。これにより、自分の通院や医療費にどう影響があるのかわからないと感じている方も多いのではないでしょうか。

この制度は単なる医療機関側の話ではなく、私たちが医療を選ぶ方法や、急な体調不良の際の安心感に大きく関わる重要な制度です。

ここでは、かかりつけ医とは何かという基本から、制度の仕組み、そして受診の際に覚えておきたいメリットとデメリットを詳しく解説しています。

※このページの記事や画像には、一部AIが自律的に生成した箇所が含まれております。

▼ かかりつけ医機能制度とは?

かかりつけ医は、特定の病気だけでなく、日常的な病気や健康相談、さらには複数の病気や薬を総合的に把握して継続的に診療してくれる身近な存在です。

この制度は予め自治体が医師を選ぶことではなく、地域にある医療機関が「24時間対応できるか」「専門病院と連携しているか」といったかかりつけ医として提供できる機能を都道府県に報告し、それを公表する仕組みになります。

制度の仕組みと内科医の役割

かかりつけ医機能制度の最大のポイントは、患者がかかりつけ医を選ぶための情報の透明化にあります。

医療機関は、以下の具体的な機能を都道府県に報告しなければならず、その情報は患者自身がニーズに合った医療機関を探し、選択することができるようになります。

| 日常的な診療対応 | |

| 慢性疾患(高血圧、糖尿病など)の継続的な管理や、風邪などの急性疾患への対応。 | |

| 24時間・時間外対応体制 | |

| 夜間や休日など、診療時間外に患者からの問い合わせや急変にどう対応するか(自院対応か、連携による対応か)。 | |

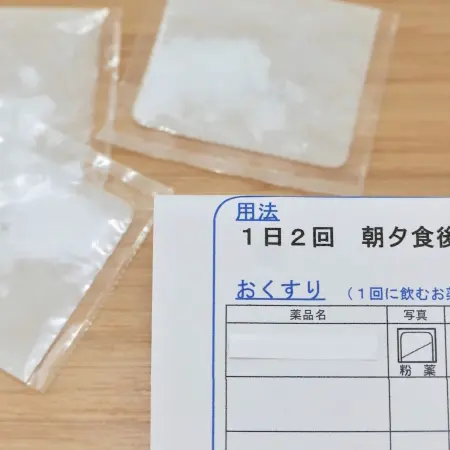

| 多剤・重複投薬の管理 | |

| 複数の医療機関から出された薬を一元的に把握し、不要な薬の服用(ポリファーマシー)を防ぐ管理。 | |

| 専門病院との連携 | |

| 専門的な検査や治療が必要な場合に、適切な高度医療機関へスムーズに紹介できる体制。 | |

| 在宅・介護連携 | |

| 訪問診療の実施状況や、地域の介護サービス事業者との連携体制。 | |

このなかで病気を扱う内科医は、この制度において最も重要な役割を担います。

内科医に期待される主な役割は以下の通りです。

| ゲートキーパー機能 | 患者さんの初期症状を診断し、必要に応じて心臓、消化器、呼吸器などの専門内科や外科へ適切に橋渡しをします。 |

| 包括的・継続的管理 | 特に高齢者に多い複数の慢性疾患(高血圧、脂質異常症、糖尿病など)を一人の医師が継続して管理し、合併症を予防します。 |

| 多職種連携の中心 | 看護師、薬剤師、管理栄養士、ケアマネージャーといった多職種のチーム医療の中心となり、患者さんの生活全体をサポートします。 |

この内科医を中心とした機能の明確化により、患者さんは「困ったときにどこに行けばいいか」が分かりやすくなり、医療へのアクセスが安定することが期待されます。

かかりつけ医機能制度の目的

この制度が導入された背景には、日本の医療が抱える深刻な課題があります。最大の目的は、現在、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に対応し、地域医療を安定させ、質の高い医療を持続可能にすることです。そのため、医療の効率化と質の向上は前提であり、さらに患者が住み慣れた地域で、切れ目なく医療を受けられる環境を整備しなければなりません。

▼ かかりつけ医機能制度のメリットとデメリット

制度導入によるメリット

かかりつけ医機能制度のメリットは、患者にとっての安心感と医療の質(健康状態を一元的に管理してもらえる点)です。

高血圧や糖尿病といった複数の慢性疾患や、それらの治療のために飲んでいる多くの薬を、かかりつけ医がすべて把握します。これにより、多剤服用(ポリファーマシー)のリスクを防ぎ、治療の安全性が向上します。

また、相談窓口が明確になるため、精神的な安心感も大きくなります。

他にも24時間対応体制が明確に公表されることで、診療時間外や休日・夜間の急な体調不良時でも、どこに相談し、どう対応してもらえるかが分かりやすくなります。より高度な検査や手術、専門治療が必要になる場合でも、かかりつけ医が患者の病歴や生活習慣を熟知した上で、最適な専門医や基幹病院へスムーズに紹介してくれます。

| 制度導入のメリット | |

|---|---|

| 主なメリット | |

| 患者側 | 健康状態の包括的管理と多剤服用(ポリファーマシー)の予防 |

| 急な体調不良時に相談先が明確になり安心 | |

| 専門病院への紹介がスムーズで、待ち時間短縮に期待 | |

| 医療従事者側 | 患者の病歴・服薬情報を正確に把握でき、より適切な診療が可能になる |

| 地域連携(病院・介護施設など)の強化と効率化 | |

制度導入によるデメリット(注意点)

かかりつけ医機能制度は多くのメリットをもたらしますが、患者側にもいくつかの手間や負担が増える可能性があります。制度の施行により、日常的な診療はかかりつけ医が行い、専門的な検査や治療は基幹病院が行うという流れが強まることがあります。

かかりつけ医機能制度には、患者がまずかかりつけ医を受診する仕組みがあり、もしかかりつけ医などの紹介状を持たずに、200床以上の大病院を直接受診した場合、医療費とは別に定額負担(選定療養費)がこれまで以上に高額になる可能性があります。

また、医療機関の機能が公表されるとはいえ、情報だけで医師の性格や診療スタイル、自分との相性までは分からないため、自分に合った医師選びは難しくなることがあります。

| 制度導入のデメリット | |

|---|---|

| 主なデメリット(注意点) | |

| 患者側 | 紹介状なしでの大病院受診時に定額負担(選定療養費)が増える可能性がある |

| 自分に合う医師を見極める努力が必要 | |

| 医療従事者側 | 構造計算義務化等に伴う設計 |

| 申請手続きの複雑化 | |

| 事務手続きの増加と、報告制度への対応負担増 | |

| 24時間体制を維持するための負担増(特に中小クリニック) | |

▼ 制度実施後の現状と課題点

各医療機関の現状

制度の施行により、最も大きく変わったのは情報の公開です。

各クリニックや病院は、自分たちが提供できるかかりつけ医機能(24時間対応、在宅医療、介護連携など)を都道府県に報告し、その情報が患者に向けて公表され始めております。そのため、自宅近くの医療機関がどのような機能を持っているかを、受診前に確認することができます。

医療機関では、構造計算の厳格化などに伴う設計や申請手続きの複雑化や、報告制度に対応するための事務作業の負担が懸念されております。

医師不足と地域連携の難しさ

制度が目指すべき質の高い持続可能な医療を実現する上で、最も大きな壁となっているのが、医師不足と地域間格差です。

特に地方では、内科医が限られているため、制度が求める24時間対応や多職種連携を維持することが、現場の医師の過重労働につながりかねません。この地域による医療格差をどのように埋めていくかが、制度の成否を握る最大の課題となっております。

| 地域別に見る |

首都圏・都市部 | 郊外・地方 |

|---|---|---|

| 医療機関の数 | 競争が激しく、多くの選択肢がある。 | 医療機関が限られ、選択肢が少ない。 |

| 連携体制 | 連携病院は多いが、患者の「かかりつけ医」意識が薄く、制度の浸透に時間がかかる可能性がある。 | 医療資源が不足しており、制度の核となる24時間対応体制の構築が医師の負担増につながりやすい。 |

| 深刻な課題 | 患者の大病院志向をどう変えるか。 | 医師一人あたりの負担が大きく、医療崩壊リスクをどう防ぐか。 |

▼ まとめ

2025年4月に本格施行されたかかりつけ医機能制度は、患者が医療機関を選ぶ仕組みを大きく変えました。

制度の目的である、高齢化社会における医療の効率化と質の向上には、複数の病気や薬を一元管理し、緊急時の連携体制を明確にしております。

制度を最大限に活かすためには、情報公開された機能を見て自分に合う信頼できるかかりつけの内科医を見つけることが重要です。